【しがライターReport】竹〟の過去と未来を『竹工芸作家 杉田静山の世界ー美へのまなざしー』で見つける

琵琶湖に注ぐ大小の河川、かつては洪水に悩まされました。堤防の補強のため竹を植え、その根で土を固めました。

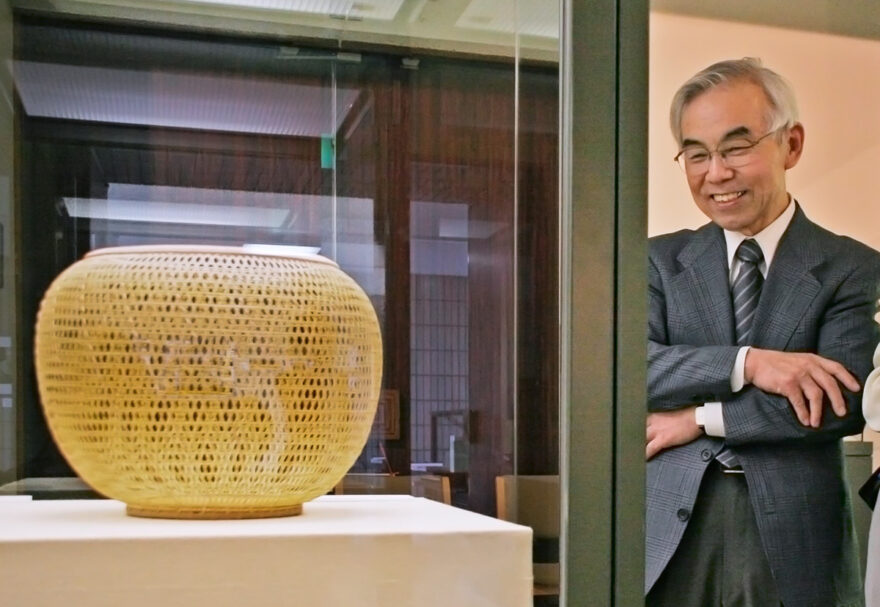

持続可能な魔法の素材〝竹〟にまつわる匠の技をご紹介します。『竹工芸作家 杉田静山(じょうざん)の世界ー美へのまなざしー』が野洲市歴史民俗(銅鐸)博物館で開催されています。

緻密で美しい竹籠は花を活けることに始まり、様々な生活シーンで役立っています。杉田静山さんの作品は、竹を素材にした唯一無二の美術品と言えます。

「竹籠作りは私の人生の生き方そのもの。私から竹をとったら、なにも残らないと思います」と生前仰ってました。皆さんも杉田静山さんの作品に目で触れてください。

〝竹の景色と可能性〟が見つかるかもしれません。2025年9月28日まで。

竹は持続可能な自然の素材

竹は、春の食材〝筍〟が美味しく、七夕の〝笹飾り〟で願いを天に託しますが、環境に優しい素材として注目されています。竹は成長が早く、成長過程で大量の二酸化炭素を吸収し、酸素を放出します。

地下茎を張り巡らせることで地盤を固定し、土砂崩れや侵食を防ぐ効果もあります。化学肥料や農薬を使わずに成長するため、土壌の微生物相を豊かに保ち、成長が早く、加工も容易なため持続可能な社会の実現に貢献できると期待されています。

プラスチック、木材、紙などの代替え品や消臭効果や抗菌効果、耐久性にも優れ衣料品や日用品など様々な分野で活用されています。

ただ、竹林の管理や放置林の問題にも注意が必要です。

竹を割り、薄く剥ぎ、ひごにし組み編んで花籠をはじめとする竹工芸作品を作る竹工芸作家である杉田静山さんの美術品とも言える作品。竹の性質を巧みに用いた多彩でしなやかで美しい花籠をはじめとする竹工芸作品に出会い、竹の可能性に目覚めました。

日本を代表する竹工芸作家の杉田静山氏

杉田静山氏(1932~2017)は、日本を代表する竹工芸作家です。滋賀県野洲市西河原に工房を構え、滋賀県指定無形文化財として活躍しました。さらに2017年には旭日双光章を受章しています。

大阪で生まれ13才の時に両親の故郷の野洲に移り住みました。この頃に野洲川の竹を用いた竹細工と出会い、竹籠を作り始めました。その作品は、自然をイメージしたものが多く、優美な造形です。

野洲市歴史民俗(銅鐸)博物館で、2024年にご遺族から寄贈された作品を中心に、杉田静山氏の繊細な編組(へんそ)による独自の技と、その作品の美の世界を紹介しています。

巻き六つ目の技法を施して

静山氏は花籠の作品に「花曇」「波の音」「雨紋」「めばえ」と自然の情景を名付けました。竹を通して表現したいメッセージです。

静山氏は生前「六つ目編みが好きなのです」と語っていました。

ある時、作品が搬入の際に壊れてしまったという経験を活かして、六つ目編みに籐の紐を巻いて強度を出しました。六つ目の美しさを損なうことなくしっかりと丁寧に目立たないように全体を巻いてあります。一見しては目立ちません。注意深く見てみるとその正確さと精密さが籠を包んでいるのです。それが巻き六つ目編みです。作者の竹への尊敬の念が細やかに表現されています。

「籠作りの半分の期間は材料作りに費やします。竹籤(ひご)を作るには節と節の間が長く、太く綺麗な色の竹がいいのです。そのような竹は少なくなりました」という呟きが気になります。

竹を未来の素材へ進化を期待

野洲市には竹生(たけじょう)という地名があります。暴れ川といわれた野洲川の北流と南流に挟まれた地域の名前です。

そこには、竹が生い茂っていました。現在は野洲川北流は埋め立てられ住宅が立ち並びます。かつては竹林が広がる市内でも有数の自然林です。

その一角に、滋賀県立高等専門学校が2028年に開校します。できるならば、自生する竹を研究解析し、プラスチックなどの代替えとして自然由来の素材に進化させ利用できないでしょうか。

静山氏の技は一代限りでも、残された花籠をはじめとする竹工芸作品に刻まれた高度で強靭でしなやかで美しい竹の技が継承されることを望んで止みません。

そんな想像を沸き立たせる、『竹工芸作家 杉田静山ー美へのまなざしー』には、花籠作品と静山氏の映像と制作工房とそこの書架の写真が展示されています。竹工房作品は妻の杉田昭子(しょうこ)氏が寄贈されました。

地域に残る自然素材〝竹〟の過去と未来、そして〝竹の景色と可能性〟が見つかるかもしれません。

#野洲市歴史民俗博物館

#銅鐸博物館

#竹工芸作家杉田静山の世界ー美へのまなざしー

#滋賀県立高等専門学校

#滋賀県指定文化財保持者竹工芸杉田静山~その技と心~平成18年(2006)

#滋賀県

#野洲市

レポーター紹介

文/辻村琴美・ライターで文化コーディネーター

1956年大阪市生まれ。滋賀県野洲市在住。(特非)コミュニテイ・アーキテクト近江環人ネットワーク理事長。

写真家の辻村耕司の妻。職業は編集者。一男一女を授かり夫の実家滋賀県の旧中主(ちゅうず)町にて三世代同居。

環境倫理雑誌M・O・H(もう)通信(2003~2016)編集長を務めた。

好きな言葉は「信頼と優愛」。

目標は“びわ湖からつながりのバタフライエフェクト”を創ること。

特徴は夫を「ダーリン」と呼ぶ。現在は夫と猫の六兵衛の3家族。

先代猫の太郎を交えた『にゃんこといっしょ』(2023)自費出版。

写真/辻村耕司・滋賀を旅する写真家

1957年滋賀県生まれ。野洲市在住、(公益財団法人)日本写真家協会(JPS)会員。

1990年に滋賀にUターン後『湖国再発見』をテーマに琵琶湖周辺の風景や祭礼などを撮影。