「しじみ調査隊~琵琶湖と海の健康診断!?~」2日目

8月18日(月)「しじみ調査隊」2日目を開催しました。

この活動は、琵琶湖や海への関心を高め、未来の海や琵琶湖について考える体験学習イベントで、今回のテーマは「しじみを通して環境と生物多様性について考える」

3日間の行程で私たちが引き起こす環境の変化が海や琵琶湖で生活する生き物にどのような影響を与えているのか、琵琶湖と海を調査し学ぶことで、琵琶湖と海の繋がりを実感します。

そして、未来の海や琵琶湖の環境、そこで暮らす生き物たちを守っていくために、私たちにできることを考える体験学習イベントです!

2日目は滋賀県を飛び出し大阪府へ!

岸和田市「岸和田漁港」と大阪市「淀川河川公園」を訪れました。

海の現状や漁について学ぼう!

しじみ調査隊が始めに訪れたのは「岸和田漁港」

岸和田漁港ではイワシやシラスの水揚げやセリが行われており、シラスの水揚げを見学させていただきました。

キラキラしたシラスにみんな興味津々✨

水揚げした後すぐに沢山の氷で冷やすことで、鮮度が高い状態を保っているという工夫も教えていただきました。

また、大阪府鰮巾着網漁業協同組合の森政次さんには、大阪湾には沢山の種類の魚がいるので魚の種類に合わせた漁法で魚を獲っていることなどを教えていただきました。一方で琵琶湖と同じように地球温暖化等の影響を受け漁獲量が減ってしまっていること、魚が小さくなってしまっていることも知り、対策として漁の際に獲れた未熟な魚は放流するといった工夫が行われていることを学びました。

琵琶湖の水は瀬田川、宇治川、淀川と名前を変えながら大阪湾まで繋がっています。琵琶湖での問題は海の問題でもあるということを実感し、私たちにできることは何だろう?と子どもたちは真剣に考えていました。

海の中は生き物の宝庫!?

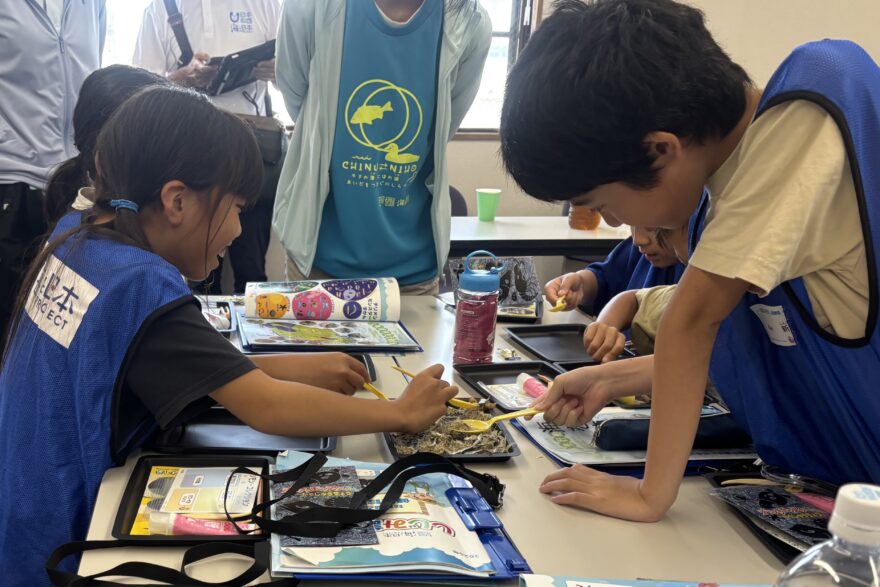

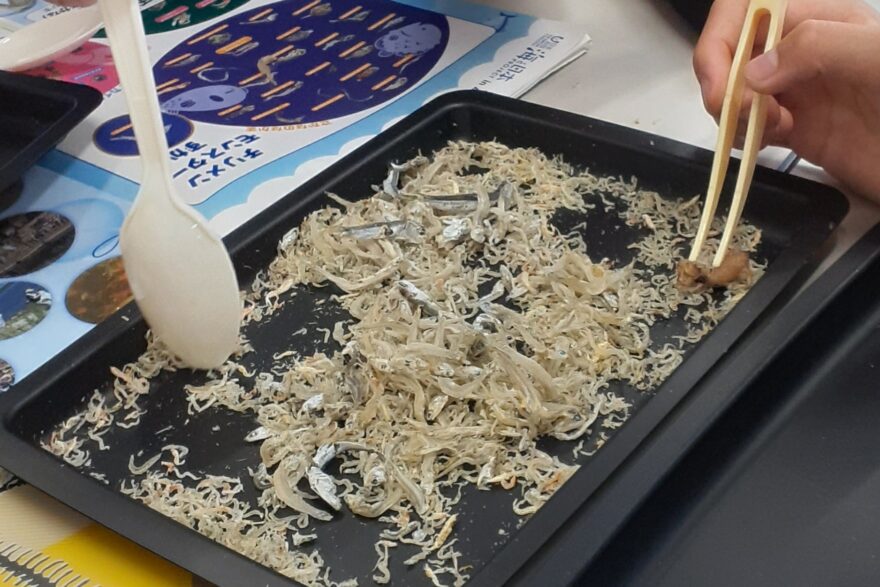

2日目の午後はちりめんじゃこに紛れた生き物を見つけ出す「チリメンモンスター」探しを行いました。

ちりめんじゃこには「カタクチイワシ」に稚魚が使われますが、そのほかにも、マイワシ、タコ、エビ、カニ、フグなどの沢山の生き物が見つかり子どもたちは大はしゃぎ!

ちりめんじゃこの中にこんなに沢山の魚が紛れていることを知り、子どもたちは海の中で生活する生き物がたくさんいるということを、実感することができました。

みつけたチリメンモンスターはカードに貼り付けて「チリモンカード」を作成!

帰り道ではみんなでカードを見せ合い、どんなモンスターを見つけたのか紹介しあっていてとても楽しそうでした。

淀川の汽水域で生き物調査

チリメンモンスター探しの後は淀川河川公園に移動!

大阪湾と淀川の水が混ざり合う汽水が流れる公園で生き物調査を行いました。公園内に流れる川の塩分濃度を計測すると0.3%の塩水。少し塩分が加わるだけで琵琶湖とは違うカニや魚、シジミが見つかりびっくり!

大阪市漁業協同組合の畑中啓吾さんに見つけた生き物や淀川の環境について教えていただきました。

汽水域に生息するシジミは「ヤマトシジミ」と呼ばれるもので、汽水域を中心に生息していること、ヤマトシジミも昔は多く生息していたが、淀川の河川工事を経て湖底の砂地が減少してしまったことにより個体数は減少していることなどを教えていただきました。

琵琶湖だけでなく、淀川のしじみの減少も私たちの生活が関係しているということが分かり、私たちの生活の利便性と生き物が生活できる環境保護の両立の難しさを実感しました。

しじみ調査隊は次回8月25日がいよいよ最終日!

琵琶湖で学んだこと、大阪湾や淀川で学んだことをまとめて壁新聞を作ります。

お楽しみに‼️