みんなのBIWAKO会議が開催されました!

みなさん8月27日がなんの日か知っていますか?

「世界湖沼の日」です!

世界湖沼の日とは、湖沼の重要性を認識し、持続可能な形での保全を目指すことを目的とした日のことで、

1984年に滋賀県大津市で開催された第1回世界湖沼会議にちなんで制定され、2024年の国連総会で採択されました。

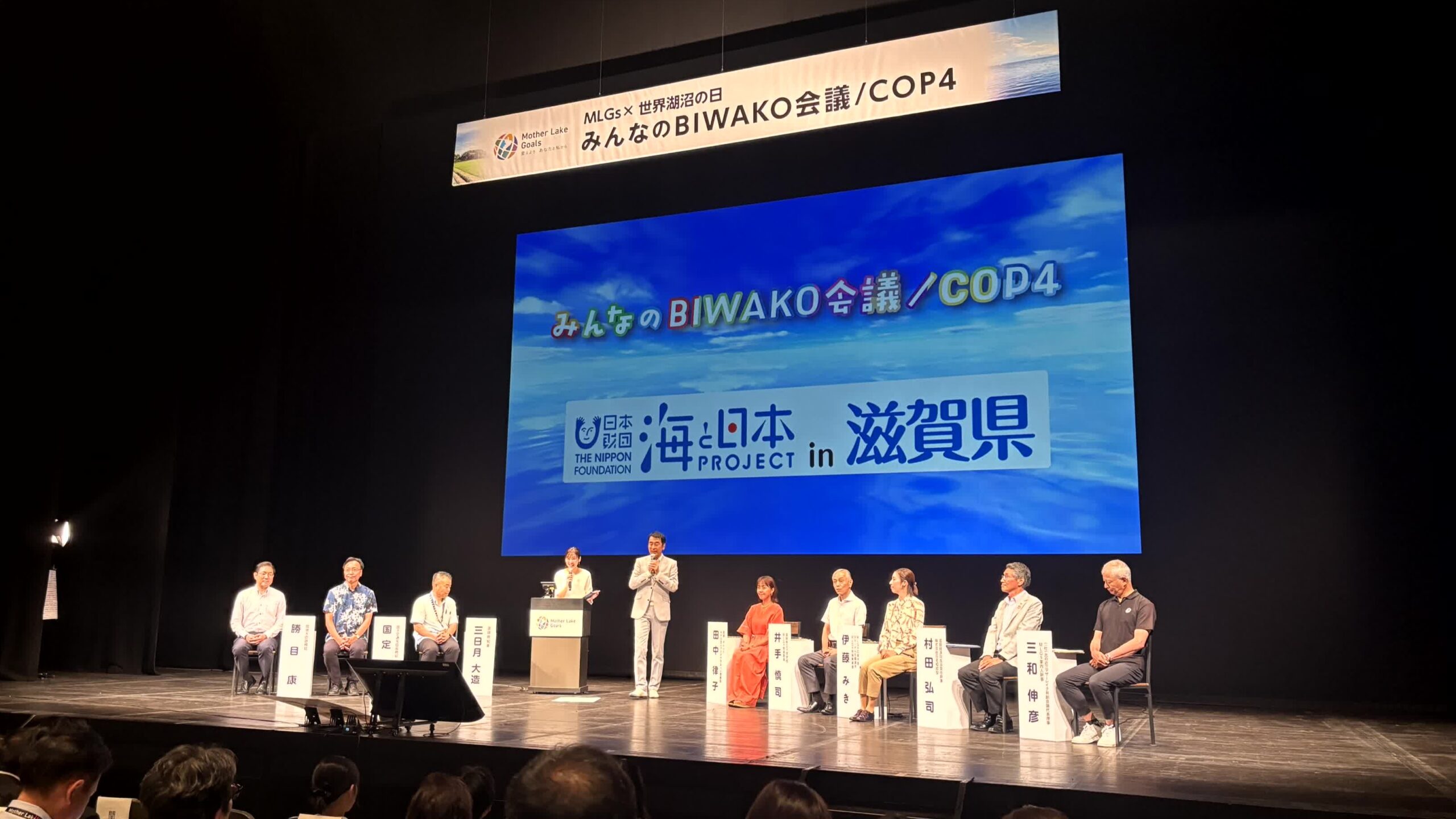

一般社団法人海と日本プロジェクトin滋賀県は、今年8月27日に開催された琵琶湖を愛する様々な人が集う「みんなのBIWAKO会議」と連携し、琵琶湖と海とのつながりや海洋環境保全を訴えることを目的に「森川里湖海つながりディスカッション」を開催しました。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながるる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

琵琶湖と海はつながっている!沖縄の海で活動する田中律子さん登場

「みんなのBIWAKO」では、琵琶湖の環境と人々の暮らしを守りながら持続可能な社会を地域から実現させるため、専門家や活動団体などが登壇し、多角的な視点から議論するイベントです。

今年は海と日本プロジェクトとのコラボとして「森・川・里・湖・海のつながり」がメインテーマに据えられ、活発な交流が行われました。ゲストパネラーとして、沖縄でサンゴの保全活動を行っているタレントの田中律子さんが登壇しました。

田中さんは地球温暖化など琵琶湖と海の環境問題が同じであることや、「きれいな湖や川が守られるからこそ、最後に流れ着く海がきれいでいられる」と、湖と海とのつながりを呼びかけました。

しじみ調査隊が琵琶湖と大阪湾の生物多様性の調査を報告

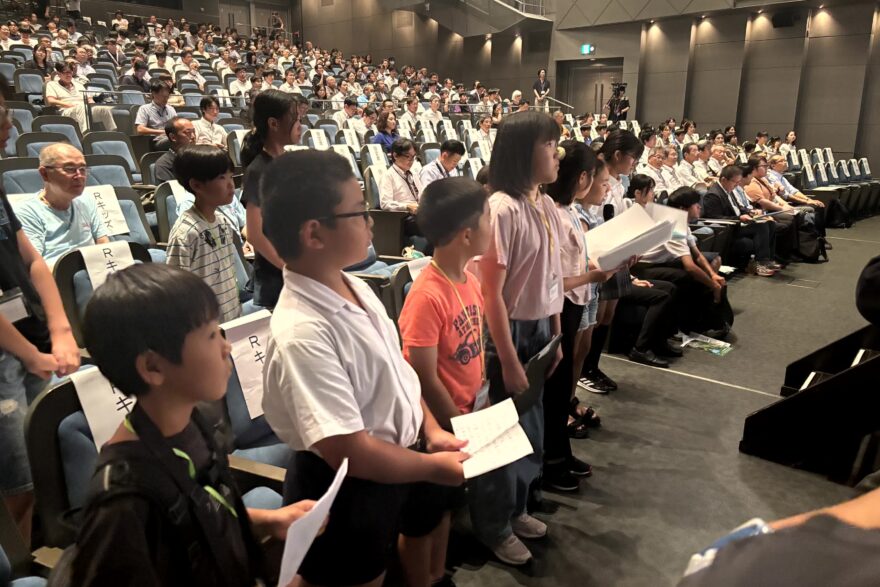

会場には児童や学生も参加しました。

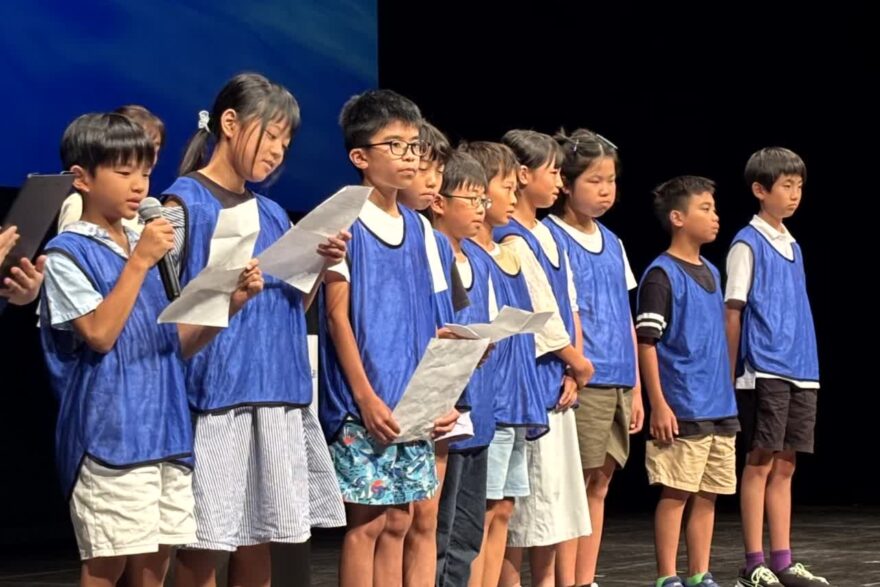

海と日本プロジェクトの体験学習イベント「しじみ調査隊」に参加した児童は、ステージに登壇して活動を報告しました。

瀬田川でのしじみ漁体験や、淀川での生き物観察、大阪湾での漁港見学などで、生物の多様性や環境との関係を学んだと発表。

田中律子さんからは「たくさん自然と触れ合って遊んで、自然を守らないといけないと実感してほしい。今だけが良いのではなく、10年後100年後の海を守るために、自分が何ができるんだろうと考えてほしい」とお話がありました。

しじみ調査隊の発表の様子のYouTubeもご覧ください!こちら

Rキッズの子どもたちが調査結果を知事や環境大臣政務官に報告!

Rキッズの活動報告も行われました。

緊張しながらも、しっかりとした声で、マイ容器の大切さやヒアリング調査の結果を発表しました。

三日月大造滋賀県知事からは、「昔はお豆腐屋さんにボウルを持って買いに行くなど、マイ容器の文化があった。そういうものをもう一度見直すところから、子どもたちと一緒に考えていきたい」。勝目康環境大臣政務官からは、「プラスチックごみを減らすためには、単にポイ捨てを辞めるだけでは不十分で、作る量を減らすことが大切。マイ容器の試みはまさにそこをしっかり押さえている。世界でも議論していきたい」というコメントをいただきました。

みんなのBIWAKO会議の様子はYouTubeもご覧ください!こちら

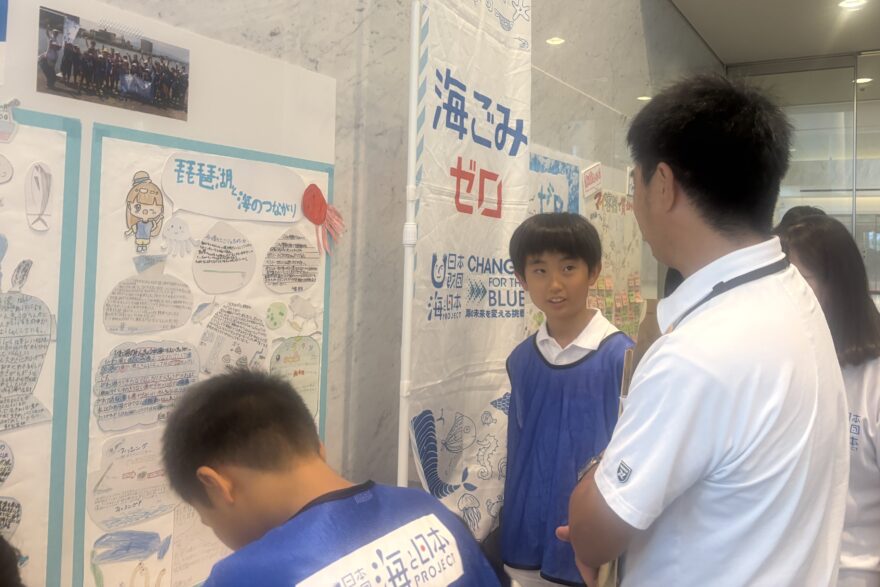

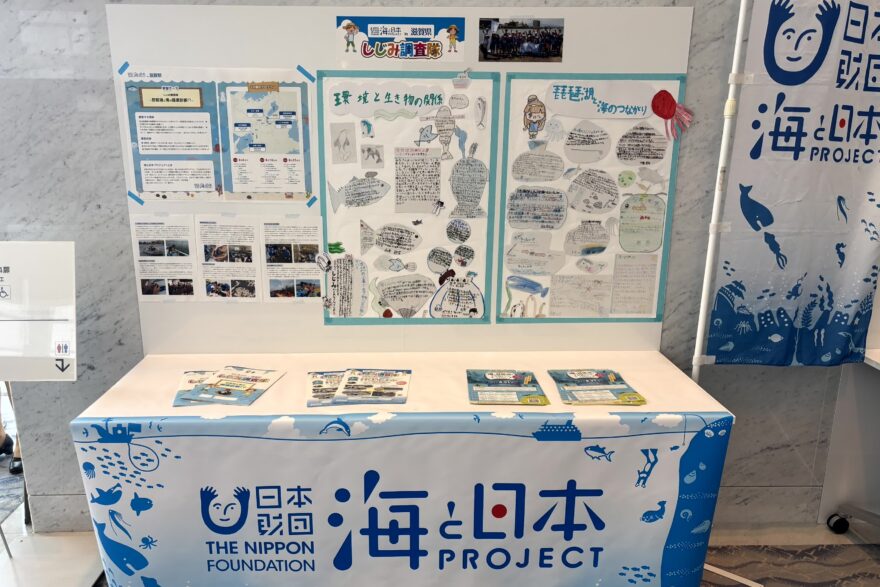

ポスターセッションでさらに交流

ホワイエでは、参加した約30団体によるポスターセッションが行われました。

琵琶湖の研究機関や滋賀県の関係課、市民団体や企業などが出展するほか、ステージ発表を行った「しじみ調査隊」や使い捨て容器削減に取り組む「Rキッズ」など、児童らの壁新聞なども掲出され、バラエティ豊かな展示が並びました。

参加者は互いに情報交換を行い、会場は熱気に包まれていました。

琵琶湖を守るために

みんなのBIWAKO会議では、琵琶湖の現状をMLGSの項目ごとの視点で考える事ができ、様々な視点から琵琶湖を知ることができました。

改善に向かっている項目もあれば、まだ現状維持のままの項目もあり、改善に向かうために必要なことは何かを考える良いきっかけになったと思います。

しじみ調査隊やRキッズの子どもたちの発表にもありましたが、一人一人が意識を持ち、できることから始めることが大切です。

小さなことでもみんなが行うことで環境を変えることができます。

琵琶湖や海、そこで暮らす生き物やその水を利用して生活している私達のためにも、できることから取り組んでいきましょう!